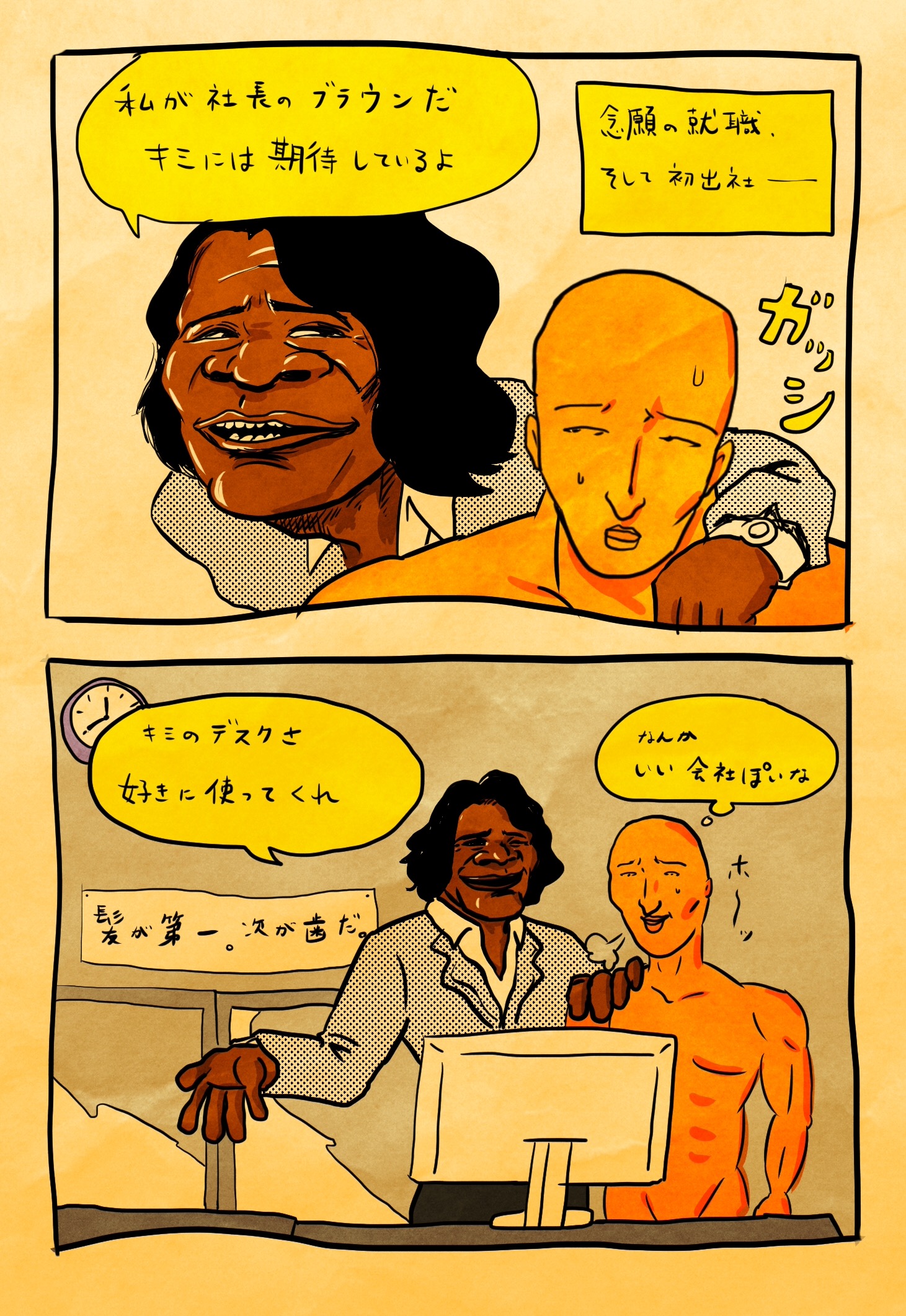

こんにちは、JAY(@f__kinjay)です。ソウルの帝王ジェームス・ブラウンをサンプリングしたマンガ「ファンキー社長」を描いています。

2017.11.05

ファンキー社長まとめ読み【1話〜10話】

第1話「ファンキー社長の就業規則」 第2話「ファンキー社長の社歌斉唱」 第3話「ファンキー社長の...

旅日記の第3回です。

今回は、メンフィスの体躍る夜のお話。大変長いので、時間に余裕のあるときにどうぞ。

一人歩きはやや怖い…メンフィス中心街

メンフィスのダウンタウン、特に有名な「ビール・ストリート」は24時間そこかしこに警官が駐在しており、わりと安心して楽しめます。ストリートから響く爆音のミュージックは、ホテルに向かうタクシーの中にいる私の耳にもビリビリと響きました。

ホテルがある界隈からビール・ストリートまでは徒歩で10分ほど(もっと近いホテルもある)です。お昼の移動はそこまで恐怖はありませんでしたが、夜の帰り道はやはり少し怖かったですね。車は走っているし周辺に営業中の店もあったので人通りもそこそこではありましたが。

で、お昼はビール・ストリートを抜けて15分ほど歩いた先にある「ロレイン・モーテル」…公民権運動を先導した、マーティン・ルーサー・キング牧師が暗殺された宿屋(今は博物館に)を目指しました。

ビール・ストリートそのものは警備が固いですが、メンフィスは治安の悪さで名高い街です。2012年FBI統計資料によると全米5位の犯罪率を叩き出しています。

ビール・ストリートを抜けてロレイン・モーテルへ向かう道は人通りも車通りも少なく、晴れ渡った青空とは裏腹にどこか不穏な雰囲気を醸し出していました。

ご覧のように土地や道路の手入れもされていません。誰にも利用されていないホテルや、商店などの廃墟が並んでいます。中には営業中のものもあるが、全体的に人の気配が少ないです。建物の壁や窓ガラスに銃弾の痕が残っているのを見かけました。

一人歩きにはかなり不安な感じがありますね。日が暮れると余計怖いでしょう。私もさすがに夜はビール・ストリートから抜けることはせず、ここには近づきませんでした。

マーティン・ルーサー・キング牧師の倒れた地で、痛恨の失敗

そんな不安を感じながらも歩を進めるのは、キング牧師を称え名付けられた「キング牧師通り」。これをまっすぐに歩いた先に、ロレイン・モーテルがあります。

到着すると、こんな建物がありました。

しかし、入ろうとしてもカギがかかっています。建物をぐるっと回ってみると「寄付をお願いね」の張り紙があるだけで、窓にはカーテンがかかっており、なんだか営業しているようには見えません。

「休館かー」と思ってその場を後にするのですが、のちほどそれが大きな過ちだったことを知ります。

この建物ではなく、通りを挟んで向かい側にある建物こそがロレイン・モーテル…国立公民権運動博物館だったようなのです。てっきりモーテルが博物館に建て替わっているものと思いこんでいたので、目が行きませんでした。

タクシー運転手のアル・ムハマドに聞いたところ「博物館が休館?そんなはずはない。向かいの建物だよ」と言われて発覚しました…。

バーミングハムを諦めた私にとって、ロレイン・モーテルの失敗は本当に堪えました。

ビール・ストリートで酒と音楽を嗜む。旅がようやく始まった

ビールストリートに戻ると、日も傾いてきました。客引きのオジさんが日本語で「コンニチワ!」と。聞けばポークリブが美味いしライブもやる、というので入ってみました。

頼んだのは「ディープ・フライド・ポークリブ」。

ようやくソウル・フードにありつけました! もちろんビールも注文。

ああ、うまい! バス代を捨てたことや、チンピラに5ドル持って行かれたこと、そしてキング牧師の博物館が閉館(この時点ではそう思っていた)していたことなどの敗北感のカタマリを、サクサクの衣で包まれたポークリブとともに噛みくだく!

そしてビール! ガツン! 腹が躍る! ようやく、ようやく私の旅が始まった! と感じました。

こうした酒場では、たまに「どこから来た」「何しに来た」と聞いてくる人がいたので、

「ジェームス・ブラウンが好きで、彼の生きた土地を見たいと思って」

もしくは

「南部の食文化に関心があって。ソウル・フードを食べに来たんだ」

と答えていました。

けれど存外、リアクションの多くは「フーン」程度でした。誰もがJB好きなわけないですよね、昔の人だし。

ソウル・フードに関しても同様のようで、観光客向けの食事っていう面もあるのかもしれませんね。

ちなみにこの「ソウル・フード」という名称は、もちろん南部の郷土食という意味でもあるのですが、それ以上にたとえば「中華料理」みたいな、料理のジャンルの名前として使われているようです。

次は2015年5月に逝去したB.B.キングが所有していたバーへ。けっこう定番の場所だそうです。100席ほどの広いミュージック・バーで、若いアマチュア・バンドが演奏しており、5ドルのミュージックチャージを支払いました。

まだ19時で外も明るいからか、客入りはまばらでした。アル・グリーンの「レッツ・ステイ・トゥゲザー」を演奏していましたが、決して上手くはありませんでした。ステージ脇には2人だけのチークタイムに突入した老年カップルがステップを刻んでいた。

カクテルは、量も濃さも日本並みだが8ドル(約1000円)です。飲み干したところで、私の知らないカントリー・ミュージックの類をジャカジャカ演奏し続けるものだから、飽きて立ち去ることにしました。

深まる夜。止まることなく響く、魂の音楽

ストリートは本当にミュージックバーと土産物屋のみで形成されていて、そこかしこから演奏が響いて賑やかしいです。ブルーズの聖地であるとともにロックンロールの聖地でもあり、その両方が聴こえてきます。

お次はブルーズ・バーに入りました。

そこではボブ・マーリィのような髪型をした兄ちゃんと、割と好青年ぽい兄ちゃんとがフロントに立つブルーズ・バンドが演奏していました。演奏も良いし、染み入る。歌もさっきの若いバンドよりも上手い。

ボブ・マーリィ風の兄ちゃんは右下、手すりに隠れています。演奏が一段落すると、バケツを持って客席を回る投げ銭制。1ドル入れました。

外に出ると日も暮れて、ガイドブックなんかでよく見るビール・ストリートの姿になっていました。

道路では爆音でDJをやっていて、ファレル・ウィリアムスの「ハッピー」が流れています。超絶オシャレでふくよかなママ2人がそれぞれの幼い子どもを音楽に合わせてハグしたりキスしたり頬ずりしたり抱っこして持ち上げたりしている様に、本当にハッピーを感じさせられました。音楽以外にもアクロバティックなパフォーマンスをやる若者もおり、祭のような雰囲気です。

ブルーズだけではない。ソウルをやっているバンドも

街の中央部には広場と簡易ステージがありました。

ここでは80年代前半のソウルを演奏していました。ボーカルは巨漢で、けっこう人気ある感じで盛り上がっています。広場はダンスフロアと化しており、リズムに合わせて多くの黒人たちが踊りまくっていました。その周辺を白人の観光客が囲んで一緒になって楽しんでいるという構図です。

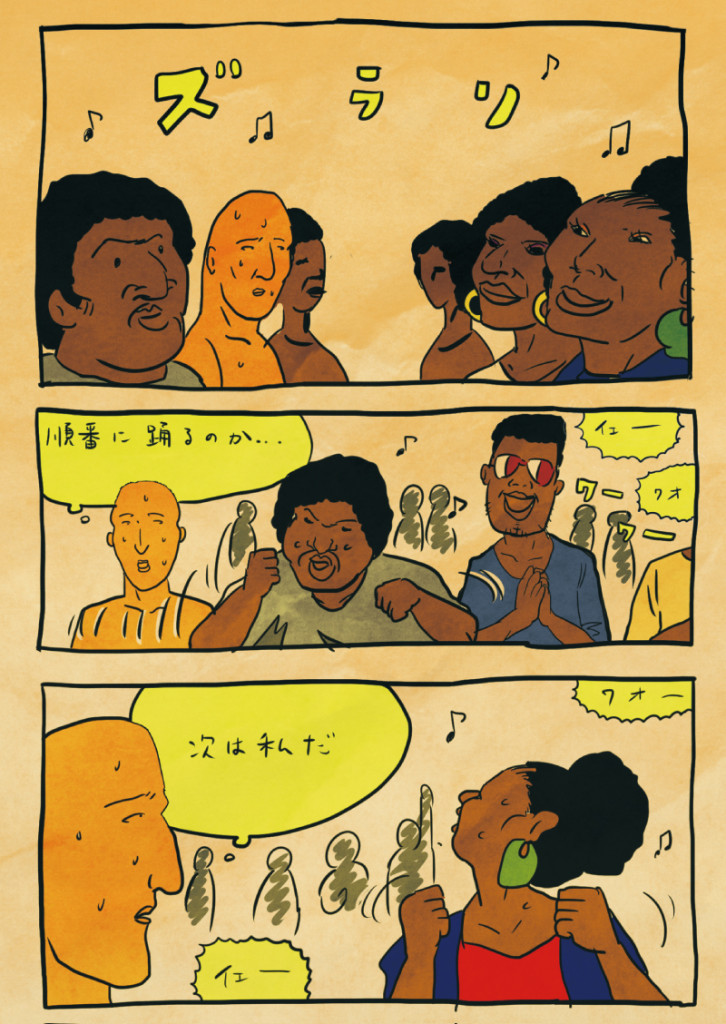

ボーカルが観客に何やら呼びかけます。観客のうち何人かが広場の中央に並び出しました。

英語が聞き取れず事態が読めませんが、後ろにいたオバサンに「あなたも行って来なさい」的な笑みで背中を押され、ダンスフロアの中央に5対5で対峙するように並びます。

映画「ワイルド・スタイル」でファンタスティック・フリークスとコールド・クラッシュ・ブラザーズがストリートバスケのコートで対峙している、あんな感じです。

※参考「ワイルド・スタイル」0分17秒くらいから当該シーンが御覧いただけます。

WILD STYLE Basketball Throwdown from Sir Joe on Vimeo.

そして相対する男5名と女5名が、男→女→男→女…といった具合に、順番にダンスを披露していくのです。

※実際には私は身体が異常に固いため、股は180度どころか60度程度しか開かず無様なものでした。

ジェームス・ブラウンをマネたステップを披露し、けっこう歓声が上がったので気を良くして開脚をしたところ、大変に盛り上がりました。

その後、1人の黒人男性が近づいてきて声をかけてきたので面白いことになるかなと思ったのだが、違法な何かを売ろうと持ちかけてきただけであったので、断って逃げました。

〆は再びBBキングのお店で

次の店を検討していたら、さっきのB.B.キングのお店がずいぶん賑わっているようなので再度入店。店の看板バンドが演奏中で、今度はミュージックチャージが7ドルでした。

演目は「アップ・タウン・ファンク」など最新のもの。会場は大盛り上がり、聴衆が狂ったように踊り楽しんでいる。

そのあと、有名曲を2曲ほどやったあとに、プリンスの「パープル・レイン」などバラードでシメてゆきます。私もダンスフロアに合流すると、聴衆たちの半分は日本人だということに気づいてびっくりしました。

メンフィス初夜は終わり。翌日はアル・グリーン牧師の教会へ

深夜23時。いい時間なのでホテルに戻りました。ビール・ストリートのほうに耳を澄ますと、耳に心地よいブルーズのアンサンブルが止むこと無く響き続けています。

けれど翌日、伝説的ソウル・シンガー、アル・グリーンが牧師を務めている教会の日曜礼拝に参加するので、今日はもう寝ようと思ったのです。

とはいっても事前情報がまるで無く、当日にアル・グリーン牧師がいるのかどうかもわからない。もっと言えば何時頃から礼拝が始まるのかも知らない。タクシー運転手のアルもムスリムだから分からないそうです。

アル・グリーン牧師に会えるのか…つづきはこちらから。